99年前の大正15年5月24日に十勝岳が噴火しました。噴火により発生した泥流(大正泥流)で大きな被害をうけた上富良野町へ先日行ってきました。

この噴火について調べたときにとても参考になったのが、実際に噴火を体験された方のお話しが多数載っている上富良野町の郷土研究誌でした。読んでいると、迫り来る泥流にハラハラしたり、思わず涙がにじみそうになるところもありました。

◆上富良野町郷土館

旧上富良野村役場をモデルに建てられた郷土館です。

旧上富良野村役場をモデルに建てられた郷土館です。

いわゆる郷土資料館ですが、十勝岳の爆発による災害に関する展示も多数ありました。被災した町ならではの展示でした。

1F展示室は「十勝岳ジオパーク展示室」として、災害含めた十勝岳に関する資料が展示されていました。

大正15年の噴火を題材にした「泥流地帯」を書いた作家の三浦綾子が上富良野町を訪れたときの写真もありました。

2Fの展示室です。こちらにも十勝岳の災害に関する資料がありました。

2Fの展示室です。こちらにも十勝岳の災害に関する資料がありました。

◆十勝岳爆発遭難記念碑

町内にいくつかある十勝岳爆発関係碑の中から、大正泥流が通過して大きな被害が発生した富良野川沿いの日新地区にある記念碑です。

町内にいくつかある十勝岳爆発関係碑の中から、大正泥流が通過して大きな被害が発生した富良野川沿いの日新地区にある記念碑です。

台座の石は重さ約70t、泥流とともに流れてきたそうです。台座の上に立つ碑も泥流により流れ出た石で、両方あわせて高さ3m。泥流はこの高さまで流れてきたそうです。建立までの経緯は郷土研究誌に詳しく書かれています。

◆上富良野町開拓記念館

爆発当時の吉田貞次郞村長の自宅がこの場所に移築されて開拓記念館となっています。大正泥流が流れ下った富良野川のすぐそばに建っています。

爆発当時の吉田貞次郞村長の自宅がこの場所に移築されて開拓記念館となっています。大正泥流が流れ下った富良野川のすぐそばに建っています。

郷土研究誌に、当時小学2年生だったこの家の娘さんのお話が載っていました。

当時この家は新築中で、爆発のあった日には、左官のFさんが家の壁を塗りに来ていたそうです。泥流が流れてきた時、とっさにFさんがこの娘さんを背負って逃げてくれたそうで、その様子は読んでいてハラハラしました。

そして、なんとFさんというのは、これまで何度も目にしたことのある、泥流の中に腰まで浸かっているあの写真に写っている男性でした。

◆三浦綾子文学碑「泥流地帯」 昭和59年5月24日建立の文学碑。題字、三浦綾子揮毫。

昭和59年5月24日建立の文学碑。題字、三浦綾子揮毫。

この碑の前で三浦夫妻を写した写真が郷土館にありました。

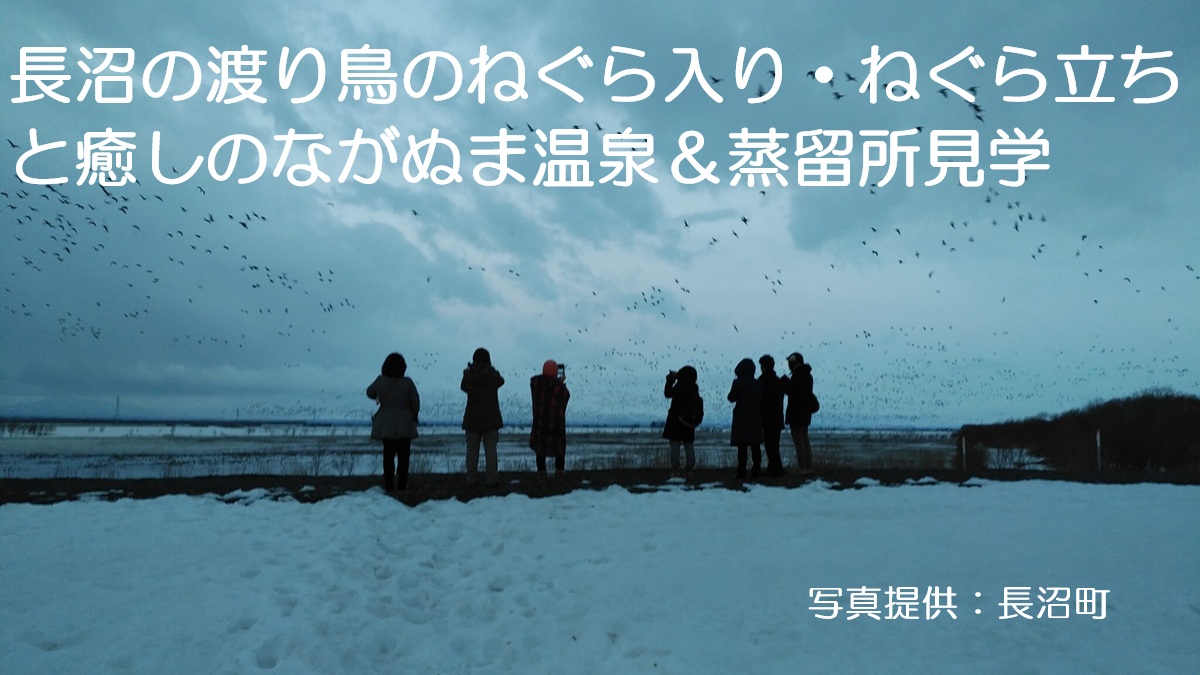

◆深山峠(みやまとうげ)

上富良野町から美瑛町へ向かう途中にある深山峠です。なぜか昔から、ここを通ると寄ってしまいます。

上富良野町から美瑛町へ向かう途中にある深山峠です。なぜか昔から、ここを通ると寄ってしまいます。

あいにくの天気でしたが、十勝岳の噴煙は見えました。一番上の写真はこの場所から撮影した写真です。

右の建物はカフェ「氷点ラウンジ」ですが、この建物を見るとなぜか塩狩峠を思い出しました。

なぜだろうと調べると、かつて行ったことのある塩狩峠記念館(三浦綾子旧宅)と外観がそっくりなためでした。カフェの中には執筆に使った部屋が再現されていました。

文学記念館の中です。生い立ちを見ると、ガンをはじめとした多くの病気にかかっており、すさまじい闘病生活とそれを支えた伴侶の姿に感動しました。

期待していた「泥流地帯」執筆に関する展示もありました。本を手に取って読み返してみましたが、内容をすっかり忘れていました。

なお、館内撮影と公開は許可をいただいております。

◆最後に

美瑛町と中富良野町のラベンダーはときどき訪れていましたが、その間に位置する上富良野町に立ち寄ることは、これまであまりありませんでした。今回、あらためて上富良野町を訪れると、けっして観光名所ばかりではありませんが、多くのことを教えてくれる場所や施設がたくさんあることを知りました。

◆今回訪れた場所(青ハート箇所は、今回立ち寄っていますがこの記事には出てきません)